我们一生最该坚持的习惯,就两个字“阅读”。阅读的分享主要是一方面自己做个笔记,另一方面也希望可以传播知识,跟大家共同成长,此文章为转载文章,请勿用于商业用途。

赫尔曼·黑塞曾说过:“世界上任何书籍都不能带给你好运,但是它们能让你悄悄成为你自己。”

它们似乎没有在你身上留下任何痕迹,但却深深地刻在你的灵魂、你的气质,你说过的每一句话里。

下面,开始我们今天的阅读之旅吧。

从今天起,我们将从更具体、可操作的理财小方法入手,让理财融入你的日常生活。比如本篇我们将要讨论的,如何战胜“月光”这件事。

“月光”,理财路上的隐形杀手

相信许多上班族都有这样的体会,“月光”可以称得上是我们理财路上遇到的第一只拦路虎。

每个月工资刚发下来,还完信用卡,清空购物车之后,手上的钱就花得没剩多少了。如此一来,什么投资理财,都成了纸上谈兵,让人无从下手。

所以,想要开始理财,不妨从战胜“月光”开始。

但不少人会问:我也知道存钱的重要性,但月薪不高,开销不少,怎样才能存下投资理财的第一桶金呢?

在我看来,是否能够存得下钱其实跟月薪的高低并没有必然联系,回想起来,我自己也曾经有过相似的迷茫。

从财经大学毕业,到进入收入不错的四大会计师事务所工作,再到外企做财务。这一路看似顺风顺水,年薪也从几万上涨到几十万,但我的储蓄额在很长一段时间中一直为零。

为了改变“月光”的现状,我首先想到了存钱。

在努力了一段时间之后,账户里的确存下了几万元。但一想到这点儿钱也不够我买车买房,又觉得自己工作万分辛苦。

于是,就像过度减肥后的反弹一样,这几万元在我年末“犒劳自己”的计划中被快速花光。如此一来二去,我的财务状况丝毫没有改善。

为什么我们很容易陷入这样的“存钱陷阱”呢?我想先和你分享一个关于马拉松的故事。

1984年的东京国际马拉松邀请赛中,一位名不见经传的日本选手,山田本一,出乎所有人的意料,夺得了冠军。

记者们都很好奇,这个矮个子选手,怎么拿到的世界冠军?山田本一只说了一句话:我是凭借智慧战胜对手。

大家都知道,马拉松是对体力和耐力的极限考验,可是他竟然说什么凭借智慧取胜?大家都觉得,这个小个子日本人真是故弄玄虚。

两年后,意大利国际马拉松邀请赛上,山田本一再一次获得了世界冠军。面对记者的提问,他的回答还是和两年前一样:我是凭借智慧战胜的对手。

虽然这一次,大家没有多说什么,可是对于这个回答,也没有人能够清楚地理解。

终于,在10年后,这个谜底被揭开了。山田本一在他的自传里解释:每次比赛之前,我都要乘车把比赛的线路仔细地看一遍,并把沿途比较醒目的标志画下来,比如银行、大树、红房子。

比赛开始后,我就以百米的速度奋力冲向第一个目标,到达之后,我又以同样的速度向第二个目标冲去。

40多公里的赛程,就被我分解成这么几个小目标轻松地跑完了。起初,我并不懂这样的道理,我把我的目标定在40多公里外终点线上的那面旗帜上,结果我跑到十几公里时就疲惫不堪了,我被前面那段遥远的路程给吓倒了。

我们的财富积累也更像是一场马拉松,而不是短跑;我们不需要成为天才型的投资大师,相反参考山田本一这样的方式,用一些更轻、更持续的动作,朝着一个又一个小目标前进,反而会积累意想不到的成果。

明白了这一点,我只用了一些非常简单的方法,就改变了自己糟糕的财务状况,并存下了人生的第一桶金。在这里,我就先与大家分享两个其中我认为最实用的小技巧。

如何有效存下第一桶金

1、10/50法则

首先,要和你分享一个10/50法则:我们不妨从工资入手,每月拿出收入的10%作为强制储蓄,同时,试着将意外所得、奖金、加薪的50%存下来。

之所以定下10%这个数字,是因为这样的存款比率对我们的正常生活不会造成太大影响,也因此不会给心理造成太大压力。

还是拿大家熟悉的减肥来打个比方,如果从一开始就要砍掉你日常卡路里摄入的一半,那相信大多数人都难以坚持。但如果我们换一种方法,从每餐吃到九分饱开始呢?

可能减肥这件事就不再那么痛苦了。存钱也是如此,不妨先从10%开始,培养长期有规律的储蓄习惯,让自己的小金库能有稳步的增长。

那么对于奖金等额外收入来说,既然原本就是锦上添花,也不包含在我们日常的开支计划中,就不妨多存一些。

如果能存下50%,再用剩余的钱犒劳自己,既能帮助我们快速提升存款额,也不亏待了自己的努力,是不是一举两得呢?

从下一次发工资日开始,你不妨参照这一法则,花半年的时间来培养这个储蓄小习惯吧。

2、警惕拿铁因子

除了有意识的存钱之外,学会做一个有心的消费者,从很大程度上也能为我们节省一笔开支。不知道各位是否听说过“拿铁因子”这个概念?

它最初源于一个故事:一对夫妻,每天早上都要买一杯拿铁咖啡,看似是一笔很小的开支,但30年积累下来,竟要花费70万元。

没错,“拿铁因子”指的就是那些我们日常生活中可有可无的习惯性支出,比如每天下午的一杯奶茶、餐后的一份甜品,看似都金额不大,但每天都有一些“不经意”的花费的话,就很容易变成钱包的黑洞;相反,如果你有意识地做一些调整,就可能省一大笔财富。

所以,不妨找到自己日常开支中的“拿铁因子”并消灭它,也是一种变相的储蓄哦。

如果实践了以上两种方法,你可能已经迈出了消灭“月光”的第一步。但仍有不少月收入不高且没什么意外收入的人会问:每月节省下来区区几百元的存款,什么时候才能实现财富自由呢?

复利效应,世界的第八大奇迹

这里,我想要跟大家分享“复利效应”这一原理,甚至有人称它为“世界的第八大奇迹”。你可能会觉得有些言过其实,那我们不妨先来做一道算术题:

假设,小明是一个月薪8000元的普通上班族,每月存下工资的20%,即1600元做投资。咱们假设年化收益率为5%,请问10年后,小明会拥有多少钱呢?

答案是:不到25万。

你可能会觉得,这钱也不多啊。那我们不妨再把脑洞开得更大一点,试想一下普通人如何成为千万富翁:

依旧每个月存下1600元,如果我们通过学习投资,把年化收益率提高到8%,坚持47年,这笔钱就能变成近1000万。

当然,你可能会觉得47年这个时间太长了。但实际上我们的收入是在不断增长的。

如果一个家庭,夫妻两人每月各有2500元结余,同样的投资收益率,33年后,也能拥有约1000万的资产。

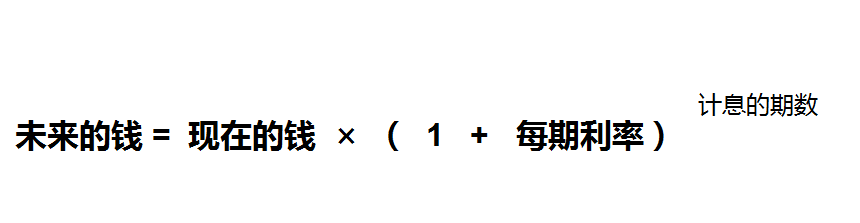

怎么样,是不是没想到呢?看到这些答案,你可能会惊叹于复利效应的鬼斧神工。其实复利的计算并没有那么复杂,你可以在我们的文字区看到它的公式。

▼复利效应计算公式▼

了解了复利原理,你就会明白产生这些巨大收益的“幕后推手”其实只有三大要素,它们分别是:本金、利率和时间。

关于这三要素,股神巴菲特是这么描述的:投资,就像滚雪球,只要有足够长的坡以及足够湿的雪,那么你的财富雪球就一定会越滚越大。

这里,足够长的坡代表了投资时间的积累,而足够湿的雪则象征了尽可能高的投资收益率。但千万别忘了,这一切的核心还在于你首先需要拥有一颗财富雪球,也就是你的本金。

因此,复利效应的第一要素就是本金的积累,这也是我们反复强调做好储蓄的原因。毕竟只有拥有这第一桶金,复利公式才得以成立。

复利效应的第二要素是利率。

这个利率,其实指的就是我们财富增长的速度。我们可以通过一方面投资自己、升职加薪,另一方面学习投资、做好资产配置来加快自己的财富增长速度。

同时,如果能在能力范围内,尽量提升投资收益率,那么我们的财富增长也势必水涨船高。

复利效应的最后一个要素就是投资时间的积累。还是拿刚才的例子来说,最终我们能够从夫妻各存2500元到最终1000万财富,和33年的坚持是分不开的。

对于普通人来说,和时间做朋友会有非常丰厚的回报。

了解了这些影响复利效应的要素,你有没有发现,这个概念似乎不只存在于投资理财当中,而是可以应用在我们的生活的方方面面?

生活中的复利效应

仔细观察不难发现,小到减肥健身,大到职业发展,复利效应的作用都无处不在。

比如身高体重年龄都相仿的小A和小B,一个每天都注意控制饮食、保持运动,另一个则是大鱼大肉、毫不节制。试问,如果不发生意外,十年之后,谁的身体状况会更胜一筹呢?答案似乎是显而易见的。

同样,此前大热的“一万小时定律”理论,也是复利效应演化的结果。

作者格拉德威尔在《异类》这本书中提出:“人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件。”

如果将我们每个人天生的资质比喻为复利效应中的本金,那么足够长时间的练习和足够高效的训练方法就分别代表了复利公式中的投资时间和利率。

由此不难得出,只要花足够的时间深耕某一领域,即使成不了大师,也会在能力上有质的飞跃。

所以,除了理财,不妨把你对复利效应的理解带入日常生活和工作中。

相信,每天一点一滴的积累和进步,会帮助我们完成从量变到质变的飞跃。

我们一直在说,理财就是理生活,复利思维就是一个很好的体现。

对于我们绝大多数人来说,祈求一夜暴富显然是不可能的,更好的方式就像那位其貌不扬的马拉松冠军一样,设立一个又一个更具体的小目标,更容易抵达自己理想的终点。

类似的,你会发现身边那些理清财务的人,对于个人生活的规划也常常是井井有条的,自律和坚持的习惯,也是一以贯之的。

理财就是理人生

赚钱是最深刻的修行——这是我一直非常喜欢的一句话。

其实,在投资过程中,我们内心一定会经历欲望和理性之间地不断拉扯,这就需要我们调动强大的自律来做出选择和平衡。没错,自律的本质其实是不断做出选择,寻找一种更好的平衡状态。

类似的,理财中也有很多权衡,我们要学会用有限的资源不断靠近理想的生活。

我身边就有不少通过理财理清人生的案例,比如《好好赚钱》的书中,我介绍过一位“高薪月光族”大米,就通过一份个人理财规划方案,重拾了生活的掌控力。

首先,大米明确了自己未来三年的两大目标:买车和攻读MBA。前者是为了提高个人的通勤效率,后者则是为升职加薪做准备。

明确了目标,大米开始重新审视自己的财务问题。为了能实现这两项人生短期目标,他需要在三年内准备至少50万元的预算资金。

作为一个储蓄额为零的人,难免有些犯难。但用上了此前我们提到的复利公式,大米发现,自己的梦想并没有那么遥不可及。

其实理财就是这样一个过程,只要我们逐渐了解金钱的秘密时,那些模糊不清的财务状况、总觉得钱不够花的紧迫感,都会慢慢消失。取而代之的是清晰的行动步骤、毫不犹豫的决心,以及取之不尽的热情。

看到大米通过理财重拾信心我也很替他高兴。但在漫长的理财路上,我们难免会有懈怠的时候,因此,我又送了他两个理财的自律法则,希望能帮他少走一些弯路。

平衡消费和储蓄,做聪明的消费者

首先,第一法则就是要平衡消费与储蓄,发现自己真正的需求,学会聪明的买买买。

不知道你有没有仔细观察过走钢丝的人。他们的手上都会横握一根长竿用来保持平衡。而这根长竿,恰恰要不停地左右晃动,走钢丝的人才可以保持平衡,若是竿子静止了,走钢丝的人反而会很危险。

所以,平衡其实一个动态的调整过程,储蓄和消费其实并不矛盾,储蓄也可以有另一个名字——未来再把钱花掉。

好啦,理解了这一重关系,其实我们可以换个角度看这个问题:到底我们该买什么。

如果有人问你:“你会买东西吗?”估计你会很奇怪:“买东西这件事谁不会呀?”但其实未必。

我就曾收到过这样一封读者来信,她在信中抱怨说:年底要参加公司酒会时才忽然发现,满衣柜的衣服里竟挑不出一件合适的赴宴。难道是我太省了吗?

买便宜的衣服,看似节俭,实则累赘。细算下来,花在百元一件的“淘宝款”上的总额,可能早就足够她买几套更有质感的品牌套装了。那么到底如何避免类似这种不恰当的消费呢?这里,我有几个屡试不爽的方法想与你分享。

第一招叫做“搬家炸裂法”,其实就是教你在购物前,先想象一下:假如3个月后你就要搬家了,在已经有十几个大箱子的前提下,你还会想把你现在要买的这样东西打包带走吗?如果答案是不,那么最好放弃购买它的想法。

这个方法,很适合一般人来执行,一方面可以提醒自己的消费是否合理,另一方面还可以为购买真正的好东西腾出更多的物理和心理空间。

据说,生性挑剔的乔布斯曾经因为找不到满意的家具,而在整个客厅里只放了一盏落地灯。这其实就是一种与其将就、不如坚持讲究的消费观,很值得借鉴。

我想教你的第二招叫做多买资产,不买负债。所谓资产,就是能为我们带来正收益的东西,而负债则是从我们的口袋中拿钱的东西。这原本是一个财务上的概念,但在理性消费上同样适用,关键就在于要学会用投资的思维去判断消费。具体怎么操作呢?我们不妨来看个例子。

比如,我们每天都要花钱吃饭,你说花在饭上的钱是资产还是负债呢?如果不吃饭,久而久之身体的供给不足,就难以维系生命。因此这笔钱,自然该花。

但更进一步考虑,在营养均衡的餐食和多油多盐的垃圾食品中选择,哪怕是同样的价格,前者才能算是一项明智消费,因为好的食物对我们的身体而言是优质资产。

而垃圾食品,虽然在我们饿的时候也能救命,但实在不能算是什么好食物,甚至会在未来导致一些疾病的发生。如果生病了,自然要花钱看病,如此看来,买垃圾食品就是给自己买负债,得不偿失。

食物如此,其他类型的消费也一样,在决策前,不妨先花十分钟考虑一下,购买的这件东西在未来会不会给你带来回报,又或者会不会从你口袋里拿走更多支出。想一想后再下单也不迟。

学会了如何理性消费之后,理性投资才是我们关注的重点。这也是我想教给大家理财自律的第二法则:平衡投资风险与收益,在自己的能力圈内投资。

平衡风险与收益,在能力范围内投资

相信与我共读这本《好好赚钱》的人,都对钱生钱很感兴趣,想现在开始就投资,甚至一些朋友已经开始实践投资了。

但不可否认的是,很多人投资前更关心的是“我能赚多少钱”,却并不理解投资了某个产品,到底把我们的钱交给谁、到底为什么能够产生收益、到底要投资多久……而这些,其实才是真正决定你可能赚多少亏多少的关键。

就像前一段时间频繁“暴雷”的P2P平台,就坑了不少这样的投资者。大多数人都是冲着高收益去的,却在风险降临时才发现对于自己购买的投资品“一问三不知”。

所以,我在这里想向大家强调,一定要遵循“不懂不投”的原则,对于不了解的投资品切记不要贪图高收益而盲目跟风。

那么,市面上那么多投资品,到底应该怎么选呢?这里给你分享2个比较简单的判断方法:

三查看和四分类。

具体是什么意思呢:

1)三查看

先来说说三查看:

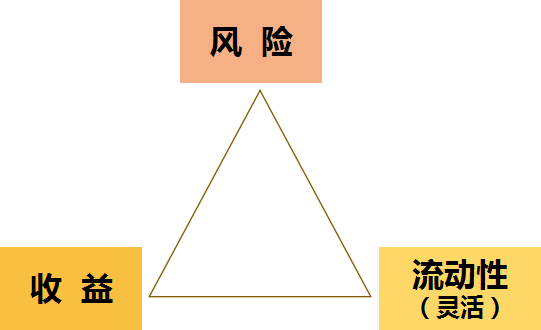

理财里有个不可能三角:

▼不可能三角▼

对于单一一个投资产品,收益,流动性和风险,往往不能兼得。简单来说,就是收益高、风险低、想用就能取的单个产品,几乎是不存在的。所以,在分析一个理财产品时,你需要同时考虑:

1.理财产品的收益率有多少,是固定收益率还是浮动的收益率,这款产品过去有没有可以参考的历史收益情况;

2.这款产品到底把钱投资到了哪里,有哪些风险;

3.把钱投到这款产品中,什么时候钱才能能取回来。

2)四分类

其中,关于产品到底把钱投资到了哪里,其实不仅决定了产品的投资风险,往往也决定了产品到底是怎么赚钱的,值得仔细了解。

不同类型的投资品差异比较大,更多的内容,我们在书中有详细科普。今天,我先分享一个大原则——“四分类”,方便你对各类投资品都有个基本认识。

一般我们会根据投资品赚取收益的不同方法,把他们分成四大类:即现金类投资、债权类投资、权益类投资和商品实物类投资。

仅就这四类投资而言,通常来说它们的风险水平是依次上升的,也就是说权益类投资和商品实物类投资的风险高于债权类投资,而债权类投资的风险又通常高于现金类投资。

当然,这个风险程度也不是绝对的,实际操作中还是需要具体产品具体分析。在投资某个具体产品之前,建议大家一定要查找这个产品的说明书,看清楚具体的投资方向和对应的投资比例,而不是只看广告宣传。

而不同类型的投资品,整体的收益率也会有比较大的差别。

比如现金类的投资,虽然很安全,但整体收益率也不高,目前一般在3%左右;而权益类投资,比如股票,虽然短期波动大风险高,但长期来看收益率却会比较高,比如A股过去20年的平均年化收益率就超过了10%。

正如前面说的,平衡是一个动态的选择,咱们也需要结合自己的情况,比如投资能力、投资经验、资金量、可投资的时间等,选取适合自己的投资品和投资组合。

比如你是一个上有老下有小的人,那么一般来说,你的风险承受能力肯定比单身汉要低。又比如你是个很悲观的人,本金一旦出现亏损,就会睡不着觉、上不好班,这就属于主观上的风险承受能力差,那你不妨多投资一些更稳健的投资品。

总之,投资没有一个标准答案,也不是收益越高越好,适合自己的才是最好。而更多投资品的选择方法,明天我们的共读中也会具体展开。